マウスを選ぶときに迷うのがマウスの”接続方式”

パソコン操作の快適さは、マウスの「接続方式」で大きく変わると言っても過言ではありません。

それぞれいいところがあるね!

有線の安定性か、Bluetoothのスマートさか、2.4GHzのバランス型か——それぞれにメリットとデメリットがあり、使い方次第でベストな選択肢は変わります。

この記事では、接続方式別の特徴・比較ポイント・おすすめの使用シーンを解説しており、あなたにぴったりのマウス接続方式がきっと見つかります!

自分に合ったものを選ぼう!

しかし、マウスには接続方式のほかに電源方式(駆動方式)も選ぶ上で重要な要素となってきます。

こちらの記事にて駆動方式別の特徴やメリットデメリットを徹底解説していますのでよかったらご覧いただければと思います。

接続方式

電源方式は大きく分けて3つ。

それぞれの特徴とメリット・デメリットを解説していますので是非ご覧いただければと思います。

また、別記事にてそれぞれの接続方式をさらに詳しく深堀りしていますので、是非そちらも併せてご覧いただければさらに理解が深まるかと思います。

有線(USB)

USBケーブルでPCに直接接続するタイプ

有線に関してはこちらの記事でより詳しく解説しております。

メリット

デメリット

こんな方にオススメ

バッテリーや電池残量を気にすることなく安定した通信が魅力の有線マウス。

ケーブルが気にならない方は選択肢に入ってくるでしょう。

無線(Bluetooth)

マウスと接続端末であるPCやタブレット等のBluetooth機能を使って接続するタイプ

Bluetoothに関してはこちらの記事でより詳しく解説しております。

メリット

デメリット

こんな方にオススメ

3つの接続方式の中で唯一USBポートを使わないタイプです。

したがってノートPCのようにUSBポートの数が限られていて貴重なものはできるだけUSBポートを使いたくないためBluetoothは有効な選択肢となってくるでしょう。

超薄型PC、タブレットやスマホにも!

しかし、接続端末にBluetooth機能がついていない場合は接続不可となってしまいますので注意が必要です。

無線(2.4GHz USBレシーバー)

USBレシーバーをPCに挿して無線接続ができるタイプ

2.4GHz USBレシーバーに関してはこちらの記事でより詳しく解説しております。

メリット

デメリット

こんな方にオススメ

技術も進歩して遅延等も気にならなくなってきたため、価格が高い面と電源の面以外は有線の上位互換と言ってよいでしょう。

USBポートがあるなら

2.4GHzは有力な選択肢!

快適性を重視するのであれば有線よりも2.4GHzはより良い選択肢になってくるでしょう。

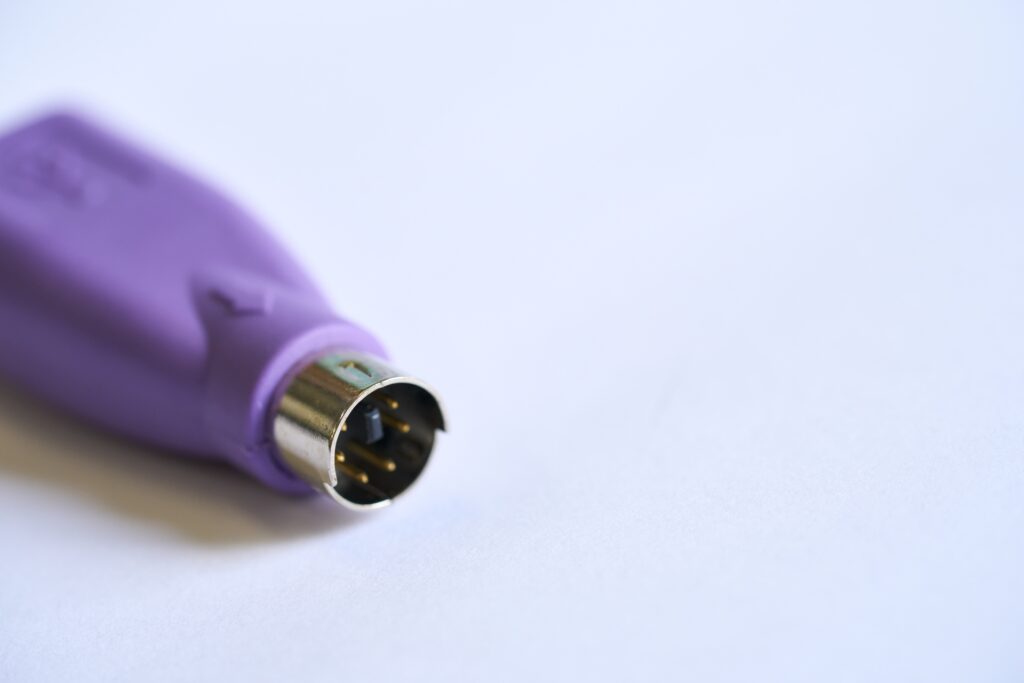

おまけ PS/2(旧式)

特徴:古いPCに使われていたマウス専用ポート接続

メリット

デメリット

最近ではもうほとんど見ることが無く、この時代のマウスは現代のマウスと比べても性能は低いためあえて選択肢に入れる必要はないでしょう。

今ではほぼ見ることが無いね!

古いPCでUSBポートが無かったりするものに対してはPS/2→USB変換アダプタ等も販売されていますので、そういったものを使用することでこの端子を回避することができます。

あると便利なもの(共通)

マウスパッド

トラックボールマウスでないマウスに関しては滑走面で使用感が大きく変わってくるため必須と言えるでしょう。

マウスの操作感に直結するよ!

マウスパッドに関してはこちらの記事で解説しているためまだお持ちでない方はぜひ参考にご覧い

マウススタンド

複数のマウスを用途に応じて使い分けたりワイヤレスの充電時に有線を使う等方も多いかと思います。

用途に応じてマウスを

使い分けたい!

いくつもあるとマウス

置き場に困る・・・

そんなときに”マウススタンド”が便利!

※写真はRAZER Basilisk V3

マウスの形状や大きさに合わせてピンを移設できますので基本的にはどのマウスにも使用可能で、下部にはケーブルポケット付き。

使えないとすればトラックボールマウス等のかなり大きめの物には使用不可かと思います。

傾斜もついており、立てかけてこちら側に倒れてくることもなく安定しております。

これはワイヤレスにも

有線にも非常に便利!

長尾製作所製 有線・ワイヤレス共通

👀 長尾製作所製マウススタンドの口コミをAmazonで見る 👀

まとめ

マウスの接続方式は、現在主流の3種類+PS/2と4種類あり、使用環境や目的に応じて最適なタイプを選ぶことで操作性や快適さが大きく向上します。

基本的には3種類だよ!

”これが一番”といったことはなく、それぞれにメリット・デメリットがあり、ゲーミングやビジネス、モバイル用途によって適した選択肢は異なります。

購入前に知っておきたい接続方式の基礎を押さえて、理想的なデバイス環境を手に入れましょう。

環境に合ったものを選ぼう!

より詳しく知りたい方は各接続方式別に詳しく解説した記事もご覧いただければと思います。

【PR】本記事にはPRを含みます。

コメント